香港窨井爆炸啟示

在過去數年,香港曾發生了多起嚴重的沙井爆炸事件,主要都是與可燃氣體進入沙井有關。此類因爆炸而被彈起的沙井蓋,有一些重量超過50公斤,明顯地可導致嚴重危害,甚至致命。雖然過去的沙井爆炸事件沒有引致死亡事故,但其嚴重后果己無可置疑地引起公眾強烈的關注。為何近年在香港發生的沙井爆炸事件日益增多?我們相信很可能近年高速建設的地下公用基礎設施是一個重要原因。

在過去幾十年,隨著香港的經濟快速增長,香港居民的生活水平得到大幅度改善。為了配合如此快速發展的步伐,地下的公用基礎設施建設也有巨大的增長。在過去十多年,主要的地下設施無論在數量及規模上都史無前例地快速增長,而公用事業營運者通常都相互爭取空間,在原來已異常狹窄擁擠的人行道下各自建設各自的設施。香港的一般公眾都認同這類設施所帶來的好處,然而,這些設施的建設所帶來的潛在危機,不論是由于承建商的錯失,或受其它單位干擾而導致的破壞,都值得我們的關注。

除了原有的公用事業公司不斷地擴展外,從1995年起開放電訊市場開始,驟然間,多家具備相同牌照的電訊運營商出現并在街道下建設地下設施。由于香港公用事業公司沒有出臺一些“有秩序設置的規則”,因而只能沿用“先到先得”原則。結果導致地下空間嚴重擁擠,埋地設施的日常維護和后續建設變得極度困難。在此情況下,雖然安全挖掘工藝不斷改善,但第三方破壞的機率亦在逐漸上升。此類破壞可能不會即時直接影響公共安全,然而它會長遠并間接地造成將來的危機。試想想以下情況,如果一個開挖單位意外地破壞一條電訊聚氯乙烯管道而導致破孔,一段時間之后附近一帶的燃氣管道又被破壞而泄漏,燃氣便有機會通過電訊聚氯乙烯管上的破洞進入地下管道系統,流竄到附近沙井積聚,隨時可被點燃而引起爆炸。

那么,我們可以做什么來防止以上情況發生呢? 要解決問題有多種方法,一些人會提議更堅固的地下設施免受外來破壞,有些人會提倡議訂一個有秩序設置地下設施的規定或爭取建造較寬的人行道,一部份人會在 “無泄漏,無危機” 的議題上爭論。無論如何,這些措施有些是需要長時間的實施來解決問題;而大部分都未能針對已建設施;所以都未能就公眾安全作出即時改善。因此,最佳的解決辦法看來還是要考慮一些較切合實際的方案,來解決沙井潛在爆炸危機這個課題。

2.引發沙井爆炸的一些主要原因

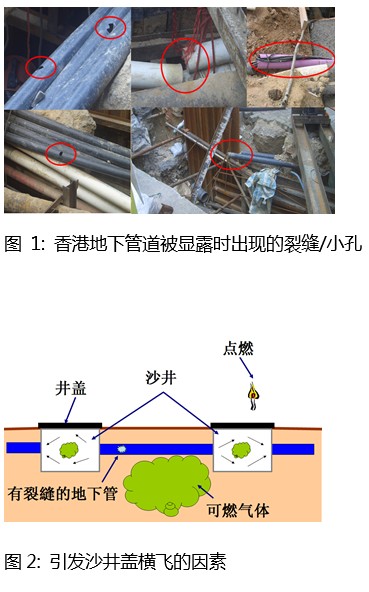

如果道路挖掘者意外地損毀了地下的電訊設施,在作穿線用途的電訊PVC(聚氯乙烯)管上做成破孔 (圖1),同時損毀了附近的燃氣管道造成泄漏,燃氣便會通過電訊PVC管道的破孔進入地下電訊管道系統,在附近的電訊沙井積聚,隨時可被點燃而引起爆炸。泄漏的燃氣在通過這些破孔進入電訊管道系統后,會不斷擴散直至被人發現或產生爆炸。擴散的時間愈長,積聚燃氣的沙井愈多,爆炸的威力便愈大,產生連環沙井爆炸的機會也愈大(圖2)。

除了燃氣管道的氣體外,地底亦有其它可產生爆炸的氣體,例如沼氣、垃圾堆填后產生的堆填氣、違法堆積石油化學物品產生的氣體、石油氣等。在美國進行的研究指出,導致爆炸的氣體和煙霧亦有可能來自發熱的故障電纜。英國電機電子工程師學會(IEEE)發表的文章亦指出,如電纜發生故障做成高溫,其保護層便有可能產生高溫分解(pyrolysis)效應,過程中釋出可燃燒氣體。如這些氣體通過電訊管道的破孔進入沙井,同樣會造成沙井爆炸的風險。

香港沙井爆炸的啟示 – 國內電纜溝的危機

雖然近年香港發生的沙井爆炸事故并未有帶來重大的傷亡,這些事故卻為我們敲響了警號,意識到地下密閉空間的危機。地底除了沙井的密閉空間外,電纜溝也存有類似條件的環境。尤幸香港所有的地底電纜,如大部分歐美國家一樣,都是直埋式,沒有采用電纜溝的形式。直埋式設計除了減少密閉空間的情況,亦有幫助電纜的散熱功能。相反,在國內,由于經營電訊網絡的公用事業單位少,電訊沙井的密度較低,所以發生電訊沙井連環爆炸的風險較低。但是,在國內,采用電纜溝來敷設地下公用設施卻是一個非常普遍的手段。雖然電纜溝能為規劃、施工及日后設施的維護保養帶來很大的便利,可是電纜溝是一個延綿不斷的巨大密閉空間,其空間的容積一般比沙井大數倍到數十倍。同時,在電纜溝內產生火花的機會也較其它公用設施為大。如果電纜溝沒有氣密性的設計考慮,地下可燃性氣體便有機會滲漏進電纜溝內,并加以積聚。積聚在電纜溝內的可燃性氣體一旦被燃點而發生爆炸,爆炸的威力足以延綿數公里,后果之嚴重性是不堪設想的!在1995年,山東濟南市便發生了一宗中壓鑄鐵煤氣管被壓斷破裂,導致煤氣經土壤流竄入電纜溝。最終導致長約2.5公里的電纜溝爆炸,造成10多人死亡40多人受傷。在2005年,廣東省深圳市福田區有地下液化氣管道因遭違章施工而受到破壞,令泄漏的液化氣流竄入鄰近的套管、沙井及電纜溝導致連環爆炸。爆炸還掀起了道路沿線約200米長電纜溝的蓋板等物件,釀成1死10多人傷。根據報章報導,包括以上兩宗電纜溝意外事故,在過往多年共有多宗導致傷亡的電纜溝爆炸事故,列舉如下:

從以往的電纜溝爆炸事故案例可見,電纜溝所潛在的危機及風險絕不低于沙井,并且是有過之而無不及,絕對不容忽視!

減低沙井及電纜溝爆炸風險 – 各方共同努力

避免沙井及電纜溝爆炸的風險,須要各有關公用事業機構、道路挖掘者及政府部門共同努力。公用事業機構必須重視地下設施的設計、保養及維修,避免破損泄漏;道路挖掘者須避免破壞地下公用設施;而政府則應改善地下設施的擁擠情況。這是長遠解決問題的方案,但是我們在目前必須采用切實可行的方法,以實時減低沙井及電纜溝爆炸的風險,確保市民的安全。

在沙井及電纜溝內封閉連接管道 – 即時減低爆炸風險的方法

地下沙井及電纜溝有如密閉房間,如沙井積聚了可燃性氣體,就有可能產生爆炸。沙井及電纜溝的體積愈大,爆炸的威力便愈大。要防止爆炸,便要防止可燃性氣體的進入。最簡單直接的方法便是封閉氣體進入沙井及電纜溝的途徑,在沙井及電纜溝內封閉連接管的入口是最有效的解決方案。香港特別行政區路政署于數年前,聘請了顧問對香港沙井爆炸的危機作了詳細的研究。其2007年的顧問報告中建議所有新建電訊沙井內的管套(不論穿線與否)都應該封堵。顧問報告亦建議所有擁有沙并的公用事業,都應對其所有舊有沙井根據顧問報告內的方法進行風險評估,對于較高風險的沙井,應采取有效減低風險的方法例如封堵套管、安放沙包或栓緊井蓋等。現時已知很多公用事業機構例如煤氣、中電、港燈及有關政府部門等,已接納顧問報告的建議。現時,香港并未有法例規定沙井的設計以確保安全,亦未有政府部門專責監管工作。較為接近的做法,乃電訊管理局規定所有進入樓宇的電訊管道必須封閉,以防止有害氣體進入樓宇。但在國內,封閉沙井內管道的要求已經納入國家電信行業的標準(國標GB50373及GB50374)內。

進入沙井及電纜溝的連接管道,分為預留管及已放置電纜的管道。封閉預留管,只要用一個價值港幣數元的簡單管塞(圖3) 便可;已放置電纜的管道,則可用膨脹泡沫塑料封閉(圖4)。這些封填物在有需要時皆可輕易移走,并不影響日后的維修工作,但卻可大大減低燃氣進入沙井的機會及爆炸的風險。

雖然有些進入沙井的管道,例如排水管、污水管等是不能封閉的,但排水管和污水管內都有水在流動,如管道破損可以在短時間內發現漏水從而修補,而可燃性氣體亦較難進入這些帶水或帶壓的管道。相對而言,電力沙井、電訊沙井的連接管祇用作穿線用途,被道路挖掘者損毀(見附圖1)后較難被察覺。如能在沙井內封閉這些管道,便可大大減低沙井爆炸的風險。

6. 進一步減低電纜溝風險的建議

有鑒于電纜溝的空間容積比沙井大,覆蓋的范圍廣,潛在爆炸的威力及影響遠高于一般沙井,電纜溝在采用封堵連接管的同時,也應在設計方面及運行方面多采納其他的考慮及措施來進一步減低風險。在設計方面,電纜溝應與燃氣管網保持一定的距離。在《GB50028-2006城鎮燃氣設計規范里》里便規定1.6MPa以下壓力的燃氣管道與電纜溝相鄰的水平距離不得少于1米,1.6MPa壓力的則需保持1.5米的水平距離。如距離達不到規范定的要求,可以將電纜填沙處理,以防泄漏燃氣沿電纜溝流動,及防止電火花產生。除此以外,在設計時也要考慮電纜溝墻身及進入電纜溝線筒的氣密性,防止地下可燃性氣體滲漏到電纜溝內。在運行方面,燃氣公司及電力公司應加強在燃氣管道及電纜溝相鄰地方的巡查,以確保燃氣管道沒有泄漏及電纜溝沒有可燃氣體的積聚。在一些較高風險的地點,如人口稠密的街道,可以考慮在電纜溝內設置燃氣報警器,務求在燃氣積聚到可爆濃度前將其處理,保障公眾的安全。

縱使以上的建議可把潛在的風險降低,最理想有效的方法就是莫過于棄用電纜溝,并選擇將電纜直埋或穿越套筒。

7. 結論

沙井及電纜溝都是地下的密閉空間,是可讓地下可燃性氣體積聚的地方,一旦發生爆炸,后果不堪設想。

封堵通往樓宇的管道在香港的建造行業已經是通常做法,而香港的電訊管理局及香港特別行政區政府的有關部門亦積極推行進入樓宇的電訊光纖套管需符合此要求,以防止不明氣體及水的滲入。既然封堵通往樓宇的管道已是慣常的做法,那么現在應該認真考慮在道路上的沙井及電纜溝實施同樣的措施。另外,一些香港的公用事業亦已開始在沙井線筒封堵。香港路政署亦對此等方案進行了顧問研究,并贊同封度沙井內管道的實際效用。在國內,封閉沙井內連接管道的要求已經列入電信業的國家標準內,可見國家有關部門也認同這一方案切實可行。封堵管道看來是一個實際可行、最經濟及實際的方案來防范沙井及電纜溝爆炸的風險。封堵可堵塞可燃氣體從一個沙井傳輸到其它沙井,防止串聯效應,甚至可避免可燃氣體進入并積聚于沙井或電纜溝內。封堵也可以限制受影響的范圍,從而降低可燃氣體接觸到附近沙井及電纜溝點火源的機會。電纜溝所潛在的危機比沙井還要大,除了封堵進入電纜溝的線筒外,還應在設計時及運行時采納額外的預防措施來進一步減低風險。

謹希望政府有關部門及各公用事業機構,果斷地推行封閉進入沙井及電纜溝的管道措施,共同努力減低沙井及電纜溝爆炸的風險,讓市民能安全安心地在街上行走!

參考文件

[1] Bryan P. Walsh and W.Z. Black, “Thermodynamic and Mechanical Analysis of Gas Explosions in Underground Vaults”, IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 17, no. 1, pp. 8-12, (January 2002).

[2] Bob Harris and John Tonen, “Underground Congestion”, IGEM Journal, vol. 44, issue 7, pp14-15, (September 2004).

[3] Khaled Abdolall, Vern L. Buchholz, Dennis M. Cartlidge, Christopher P. Morton, Gary B. Armanini, Alan Harris and Gino F. Valli, “B.C. Hydro 15kV Cable Explosion”, IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 17, no. 2, pp.302-307, (April 2002).

[4] Bohdan Koch and Yves Carpenter, “Manhole Explosions due to Arcing Faults on Underground Secondary Distribution Cables in Ducts”, IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 7, no. 3, pp.1425-1433, (July 1992).

[5] 陳俊鈞,“煤氣管道與電纜溝、化糞池等地下設施安全距離的探討”,城市煤氣1999年6期(總292期)

作者簡介:敖少興 (1959- ),男, 廣東海豐人,總經理 - 網絡,理學士,主管香港整個輸配網絡系統的設計、建造、運作、保養和維修工作。

電話:(852)29631818

E-mail: simon.ngo@towngas.com